打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

【民俗·云课堂】九九话重阳 浓浓敬老情

每年的农历九月初九日是重阳节。因《易经》中把“九”定为阳数,所以九月九日,是日月并阳的日子,重阳节的名字便由此而来。

重阳节时有出游赏秋、登高远眺、观赏菊花、插茱萸、吃重阳糕、饮菊花酒等习俗,于是重阳节又有登高节、晒秋节、菊花节等别称。

2012年12月28日,中国全国人大常委会表决通过新修改的《老年人权益保障法》,明确将每年农历九月初九定为老年节。

重阳节至今已有两千多年的历史,其起源有两种说法:一种认为重阳节源于九月欢庆丰收的祭祀活动。根据《吕氏春秋》之中《季秋纪》的记载:“(九月)命家宰,农事备收,举五种之要。藏帝籍之收于神仓,祗敬必饬。”“是日也,大飨帝,尝牺牲,告备于天子。”可见,先秦时期已有在九月农作物丰收之时祭飨天帝、祭祖,以谢天帝、祖先恩德的活动。

另外一种说法认为重阳节是在古代祭祀“大火”星的仪式基础上演化而来。“大火”星是古人季节生产与季节生活的星宿标志,被古人奉作神明。因此,在“大火”隐退的季秋时节,人们要为它举行盛大的送行祭仪,重阳节在此基础上发展而来。

早期重阳节习俗可以追溯到春秋战国时期,汉代开始广泛流行。 “重阳节”名称的记载最早见于三国时期。据曹丕《九日与钟繇书》中载:“岁往月来,忽复九月九日。九为阳数,而日月并应,俗嘉其名,以为宜于长久,故以享宴高会。”魏晋时期重阳节有了赏菊、饮酒的习俗。唐时,重阳节被定为正式节日。宋代,重阳节更为热闹,《东京梦华录》记载了北宋时期重阳节的节日盛况。明清时期,皇帝要在重阳日亲自到万岁山登高览胜,以畅秋志。现在,重阳节被政府定为老年节,节日习俗有了新的内涵。

重阳节有很多与菊花有关的节俗,例如赏菊、吃菊花糕、饮菊花酒、把菊花簪到头上等等。菊花被誉为花中君子,有很多美好的寓意,因此,菊花纹也是人们喜闻乐见的装饰纹样。在河北博物院《名窑名瓷》展厅中展示有几件精美的菊花纹瓷器珍品。在重阳节之际,河北博物院为您奉上一场别开生面的“赏菊”大会,让我们一起来欣赏一下这几件精美的菊花纹瓷器吧。

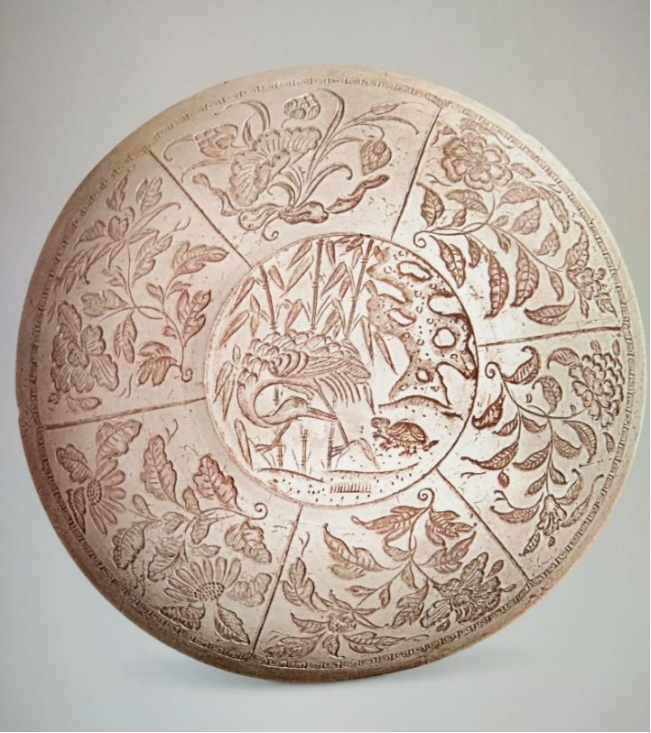

龟鹤图盘模 金代

高5.7厘米 口径24.2厘米 底径10.2厘米

井陉县河东坡村出土

器物是用来制作瓷盘的模具。盘模底心刻龟鹤图,翠竹修长,洞石透瘦,仙鹤曲颈回首,龟昂首向鹤,两者相互呼应,生动传神。盘模腹壁用线分为六瓣,分别刻有牡丹、莲花、菊花等花卉。

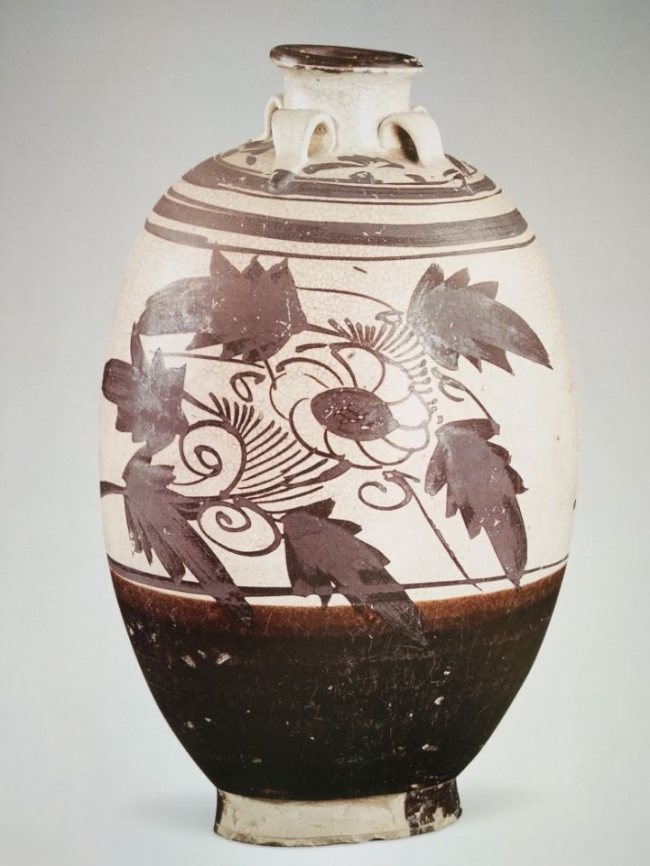

白釉黑彩折枝菊纹四系瓶 元代

高30.8厘米 口径4.3厘米 足径6.8厘米

丰南县双港村出土

瓷甁颈肩之间有四个薄片状带棱系,甁腹长圆,底下圈足稍外撇。器物胎色灰褐,胎质较粗,表面以白底黑花进行装饰。甁肩部绘弦纹及散点草叶纹,腹部绘两组折枝菊花,花朵盛开,枝叶茂盛,笔意率性洒脱。

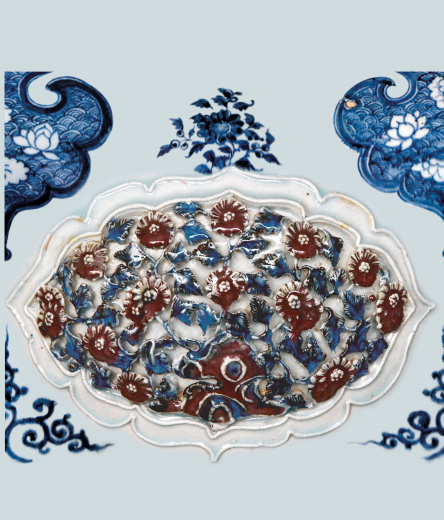

青花釉里红开光贴花盖罐 元代

高42.3厘米 口径15.2厘米 底径19.4厘米

保定永华南路小学出土

罐体使用彩绘、镂雕、贴塑等多种装饰技法,共有10余层纹饰。腹部作四组菱花形开光,内镂雕牡丹、菊花等花卉和山石,枝叶用青花渲染,花朵和山石用釉里红涂绘。青花色泽浓艳,颜色纯正,蓝红辉映,工艺高超,为元代青花瓷器中罕见的艺术佳品。

青花八棱执壶 元代

高23.6厘米 口径4.9厘米 底径7.8厘米

保定永华南路小学出土

通器为八棱形,长颈,垂腹,下腹内收,圈足外撇。壶身装饰有八层纹饰,颈上部为蕉叶纹,颈下部、下腹及壶盖上饰莲瓣纹。壶腹部主题纹饰为折枝花卉,六组开光中分别绘菊花、牡丹等花卉,各层纹饰之间隔以回纹和卷草纹,纹饰繁密有序。

青花龙纹高足杯 元代

高11厘米 口径12.4厘米

泊头市张庄出土

杯口沿处外撇,弧腹,喇叭形高圈足。杯外壁绘青花三爪龙纹,内壁口沿绘卷草纹,杯腹压印龙纹,底心绘菊花纹。器物胎质致密,釉色白中闪灰。

釉里红折枝菊纹菱花口盘 明代

高8.6厘米 口径45.9厘米 底径27.7厘米

瓷盘胎质洁白细腻,釉色白中微闪青。因烧制时还原气氛不足,釉里红颜色发灰。器物为菱花形口,折沿,花瓣形浅腹,矮圈足。盘口沿内外饰海水纹,腹壁内外绘单枝莲花纹。內底绘折枝菊花,三朵盛开的菊花在枝蔓上高低错落,菊叶满布盘底。

最后,祝愿老年朋友们身体健康、家庭和美、事事顺意、幸福安康!

分享到微信朋友圈

x打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。