打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

西北大学中亚考古队队长王建新、西北大学考古学博士研究生巴哈: 长安复携手 奏响文明交流互鉴新乐章

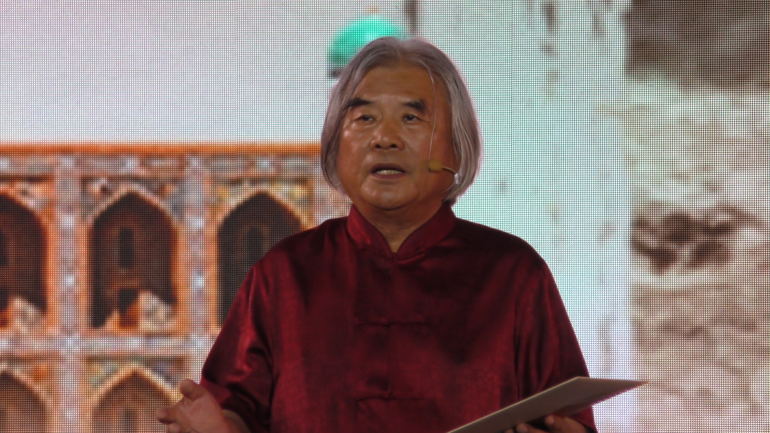

在“盛世中华 何以中国”网上主题宣传启动仪式上,西北大学中亚考古队队长王建新携手他的学生巴哈,分享了古今中外文明互鉴的动人故事。

故事从一组纪念邮票讲起。“它是我国和乌兹别克斯坦为了纪念两国建交30周年而发行,邮票上有两幅文物图片,一个在中国发现,一个在乌兹别克斯坦发现。”王建新拿着这组邮票向观众展示。

第一幅浮雕图像,在西安一座北周古墓中发现,记录了北周时期来自中亚的粟特人在长安生活的场景。

另一幅壁画,出土于古代粟特人的故乡——乌兹别克斯坦撒马尔罕,有趣的是,上面也发现了唐代中国人的形象,有学者认为,上面展示的人物中有“女皇”武则天。而这幅壁画出土地阿弗拉西亚卜遗址正好是巴哈的家乡。

“我第一次见到这幅壁画是在中学课本上,大学我学习了历史学,对这幅壁画的历史价值有了更深的认识。当在阿弗拉西亚卜遗址博物馆看到这幅壁画时,让我觉得‘我应该去研究它’。”目前,巴哈作为王建新的博士研究生正如愿做着“阿弗拉西亚卜遗址研究”,继续挖掘这幅壁画背后的故事,并希望为乌中两国合作,共同开展遗址保护和展示工作提供学术上的一些帮助。

王建新接着介绍说,壁画上的故事发生在1000多年前,让我们了解了古代中国人和粟特人友好交往的历史,而在中国文献的记录中,还有2000多年前,古代月氏人西迁和张骞出访的故事。

“20多年前,我们为了寻找和确认月氏人的文化遗存,重新启动了丝绸之路的考古工作。从中国的甘肃、新疆出发,再到中亚乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦等地,我们一路寻找着月氏文化遗存。”王建新回忆说,从2009年起,我们进入中亚地区开展工作,通过考古调查和发掘,结合新旧考古资料,确认了西迁中亚的古代月氏人的文化特征和分布范围,也重新认识了古代月氏与贵霜的关系,丰富了丝绸之路的历史。

“长安复携手,再顾重千金”,王建新希望丝绸之路考古工作,在“一带一路”的建设中,更好、更深层次地促进人文交流和民心相通,构建更加紧密的中国—中亚命运共同体。

千百年来,中国同中亚人民互通有无、互学互鉴,共同创造了古丝绸之路的辉煌历史,促进了人类文明的交流交往。如今,丝路文明交流互鉴的新篇章,正在不断续写。

分享到微信朋友圈

x打开微信,点击底部的“发现”,

使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。